Fatima Zohra Bouaziz

19·04·22 | 00:51

Mosaico de la toma de Ceuta , 21 de agosto de 1415, arte de azulejos portugueses del siglo XVIII, conservado en Portimao, Algarve. Portugal, siglo XV

Todavía se puede visitar tras cruzar la frontera con Marruecos y adentrarse en el pueblo de pescadores de Beliones. La caza de ballenas en esta zona – al menos desde el punto de vista comercial – inicia su andadura con la inversión y expansión de las empresas balleneras noruegas y la creación en 1914 de la Ballenera de Getares en Algeciras hasta finales de los años 30, que cierra por escasez de capturas y por el comienzo de la guerra civil. No obstante, tenemos que tener en cuenta por autores clásicos, testimonios gráficos y descubrimientos arqueológicos recientes, parece más que evidente que nuestros antepasados no sólo pescaron la gran variedad de peces que siempre ostentó la Bahía ceutí.

La Factoría contaba con sala de calderas, frigoríficos para conservar la carne, rampa para el izado de las presas, tanques de fusión y conservación de aceite y una explanada para el despiece. Un numeroso grupo de trabajadores, especializado en las diversas labores de despiece, fogoneros, maquinistas y mecánicos, al frente de los cuales se hallaba un capataz, además de las tripulaciones de los barcos. Este edificio principal, tenía un segundo habitáculo donde se encontraban las calderas de vapor y el grupo que distribuía electricidad a toda la factoría y junto a esta, la más amplia, estaba empleada para las piezas capturadas. Es importante citar que esta factoría se abasteció de materiales provenientes de otra que existió en Río Martín (Marruecos).

Las obras se prolongaron algo más de nueve meses. Su implantación supuso una fuente de ingresos importante para muchos hogares ceutíes y también marroquíes residentes en la zona de Beliones. Se contrataron a unas doscientas personas, entre las que se encontraban trabajadores noruegos con gran experiencia en la caza y tratamiento de ballenas. El Consejo de Administración de Industrial Marítima S.A. estaba presidido por el marqués de Casa Pizarro. La ballenera disponía inicialmente de un buque: el “Alcatraz”, que posteriormente fue renombrado como Benzú. Esta embarcación, con un peso de 500 toneladas, contaba en su cubierta con varios cañones, para disparar arpones compuestos por cuatro ganchos articulados que se activaban de forma giratoria cuando impactaba con el cetáceo.

La factoría contaba con un total de diez autoclaves. Ocho se utilizaban para estas funciones, y dos para el tratamiento de la osamenta. El coste de esta maquinaria superaba los dos millones y medio de pesetas. Junto a estas se encontraban dos voluminosas máquinas de 18 toneladas, en las que se introducía el tocino de las ballenas; extrayéndose el aceite para un posterior uso industrial. En la planta baja de la segunda sala, existía un gran depósito de agua. Fuera de las instalaciones, en la parte posterior de la factoría había una rampa con una longitud de cuarenta metros de largo y diez de ancho. La rampa fue construida sobre las rocas, reforzada con cemento recubierta con tablones. En un edificio de planta baja se encontraban las oficinas, junto a un pabellón destinado a los trabajadores remataban las instalaciones.

La ballenera ceutí funcionó hasta 1954 sin lograr buenos resultados, llegando a un máximo de capturas totales de 140 ballenas en 1951, perteneciendo la mitad de las mismas a los cachalotes. La escasez de presas, junto a la independencia marroquí en 1956, precipitaron su cierre, utilizando su mano de obra y maquinaria en la construcción de la factoría de Balea en Cangas de Morrazo y la de Canelitas, ambas en Galicia.

Una ballena de 52 toneladas, la primera captura

Como muy bien indica en un reciente articulo el historiador Ángel Herrera “La caza de ballenas en el Estrecho” en la revista de la Villa de los Barrios (Cádiz). Los balleneros del Estrecho eran barcos noruegos de 35 a 40 metros de eslora, 300 toneladas de peso y casco de acero. Los motores eran de vapor, al ser más silenciosos que los de diesel a la hora de sorprender a las ballenas. Cada embarcación estaba formada por diez hombres: arponero, contramaestre, jefe de máquinas, cocinero, engrasador y cinco marineros, además del capitán. Para el avistamiento contaban con altas cofas y pasarelas entre el puente y la proa donde se encontraba el cañón, desde el que se lanzaba un arpón de casi 70 Kg. de peso con 4 garfios articulados para aferrar la presa y en la punta una granada explosiva de diez kilos que aceleraba la muerte del animal. Operaban en el área del Golfo de Cádiz, entre el Cabo San Vicente y Cabo Cantan en Marruecos. Tras arponear al animal en su frenética huida, certificaban su muerte y lo inflaban de aire comprimido para evitar que se hundiese, atándolo a los costados de la embarcación para procesarlo en tierra.

El animal al llegar a la factoría de Beliones era sacado a tierra por chalupas y bollas, siendo izado por la rampa hasta una explanada donde era descuartizado y dividido en partes por operarios con cuchillos curvos llamados “noruegos” y zapatos de clavos para poder trepar por el cadáver. De la ballena se aprovechaba todo. Como recordaba Jesús Marchamalo en “Bocados de delfín”, las suculentas tajadas de ballena, cortadas en bloques de 3 ó 4 kilos, mitigaron entonces el hambre de la posguerra, siendo vendidas en los mercados de abastos.

La grasa se fundía para obtener aceite como combustible e iluminación. La grasa de la ballena también servía para la fabricación de margarinas, jabones, velas, brea para el calafateado, pinturas y otros derivados. Con las vísceras y carne se fabricaban piensos y abonos e incluso los huesos se transformaban en harinas. Todo se usaba… hasta las barbas para fabricar diversos artículos como varillas de paraguas, corsés o bastones… incluso sus heces, para el teñido de las velas de los antiguos navíos. Dentro de las ballenas capturadas, los cachalotes eran muy valiosos por poseer los productos más caros de la época, ya que por un lado, de sus inmensas cabezas se extraía una cera blanquecina y fina denominada espermaceti, que se utilizaba en diversos productos cosméticos, farmacéuticos y lápices labiales; y por otro lado, de los intestinos del animal se obtenía una secreción biliar denominado ámbar gris que se usaba como fijador de perfumes.

Ciudadanos ha pedido al Gobierno ceutí que tribute un homenaje en la ciudad a la artillera Agustina de Aragón todos los 2 de mayo, al igual que se hace en esa jornada con la figura del teniente de infantería Jacinto Ruiz Mendoza, héroe de la Guerra de la Independencia española.

En un comunicado, Ciudadanos ha considerado que este recuerdo a la memoria del teniente Ruiz debería extenderse a otra figura relevante, también con fuertes vínculos a Ceuta -ya que vivió y falleció en la ciudad- que es Agustina Zaragoza y Domenech, más conocida como Agustina de Aragón.

Ha aseverado que "la artillera es uno de los símbolos más representativos de la resistencia española contra las tropas napoleónicos y tiene una placa conmemorativa en la casa de Calle Real donde murió" en la ciudad ceutí

"Ceuta tiene el privilegio de estar estrechamente vinculada con dos personajes que son símbolos de la resistencia española frente a las tropas napoleónicas y que merecen el mismo reconocimiento", ha subrayado el partido.

Ciudadanos ha recordado que ya expresó su apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres durante el pleno ordinario de febrero, instando al Gobierno a que contribuyera a visibilizar el papel de la mujer en la historia de Ceuta y a promover su presencia en las redes sociales.

"Creemos que el merecido homenaje que se hace al teniente Ruiz debería también hacerse extensivo, de alguna manera, a Agustina de Aragón, mujer, heroína y militar. Reconocimiento del que, por otra parte, disfrutó en la ciudad durante los años en los que vivió en ella hasta su muerte", según la fuente.

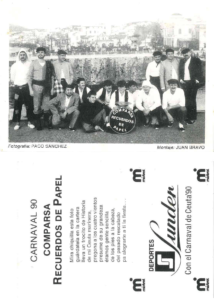

En el ‘Cómic’ del Polígono comenzó todo. No solo una comparsa, también lo que para muchos supuso un antes y un después en el Carnaval de Ceuta. Y es que este popular bar fue el lugar de encuentro de los componentes de ‘Recuerdos de papel’, una primera reunión a la que acudieron quienes pusieron en marcha este proyecto que más tarde se convertiría en una de las páginas más brillantes del Carnaval de Ceuta.

El proyecto contaba con dos pilares: Jerónimo Romero y Alejandro García Hurtado, el primero como director y coautor de música, y el segundo, autor de letra. Romero, barbateño que había estado en una primera etapa en Ceuta mientras hacía el servicio militar, regresó a la ciudad y permaneció en ella hasta sus últimos días. Sobre él pilotaba el proyecto y fue buscando a los componentes. A algunos de ellos ya les conocía. Es el caso de José Antonio Compaz, ya que además de ser vecinos se conocían de la etapa de este en chirigotas (‘Dorminones con el ring de los cojones’ y ‘Con flechas y a lo loco’), ya que Romero y García habían acudido a un ensayo de esta agrupación en el gimnasio del actual CEIP ‘Mare Nostrum’, en la que Romero “limó alguna cosilla”.

Después de este ensayo, Romero acudió a la vivienda de Compaz (vivían enfrente, ‘puerta por puerta’) a decirle que estaban preparando un proyecto y que le gustaría contar con él y con Fernando Sanz, como bombo (Compaz y Sanz llevaban juntos desde ‘Somos pueblo’ (de la Peña Cultural Carnavalesca 7 Colinas, coincidiendo también en las chirigotas ‘Dormilones con el ring de los cojones’ y ‘Con flechas y a lo loco). El propio Compaz recomendó al otro componente de la percusión: el caja Juanjo Gómez Mancilla. Ahí quedó la cosa hasta que una noche en Carnaval, Quino Cabrera, capataz de la cofradía Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de la Amargura, invitó a Compaz, costalero de la Hermandad, a que le acompañara a lo que en la actualidad es el Ceuta Center, por aquel entonces en obras. Allí ensayaba la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y María Santísima de las Penas, donde Manolo Creo, otra de las piezas importantes de ese proyecto que se estaba germinando, era costalero. Al término del ensayo, Creo le comentó a Compaz que estaban formando el grupo y contaban con él. En este grupo, además de Creo y Cabrera, también estaban Javier Álvarez ‘Piru’, Emilio Salvador Abad y Dionisio García. Se emplazaron días después, un sábado, en el Cómic –que más tarde colaboraría también con publicidad en el libreto–, donde también acudieron Jerónimo Romero, Alejandro García, Fernando Sanz y Gómez Mancilla. Aquella reunión de diez, a quienes poco después se sumaron los demás (Juan Mur, Luis Moreno, Ángel Canas, Joaquín Alonso y Juan Heredia), fue el inicio de ‘Recuerdos de papel’, tal y como cuenta Compaz.

Finalmente, el grupo quedó compuesto por Joaquín Cabrera Bravo, ‘Quino’ (tenor), Luis Moreno Ortega (tenor), Ángel Canas Villatoros (tenor), Alejandro García Hurtado (tenor), Juan Mur Rodríguez (tenor), Jerónimo Romero Cardeñosa (bajo), Joaquín Alonso Román (segunda), Emilio Salvador Abad (segunda), José Compaz Santos (octavilla), Francisco Javier Álvarez Canas, ‘Piru’ (contralto), Dionisio García Ruiz (guitarra-coros), Manuel Creo Rocha (guitarra-punteos), Juan Heredia Hernández (guitarra-coros), Juan José Gómez Mancilla (caja-coros) y Fernando Sanz Santiago (bombo-coros).

‘Piru’, otro de los promotores de este grupo, también recuerda el momento de su formación: “Manuel Creo, Dioni, Emilio y yo veníamos de la comparsa de Andrés Peña ‘Cunas de Piedra’, y surgió la posibilidad de unirnos a Jerónimo, Alejandro, Compaz, Juanjo Mancilla y Fernando (…) Nos reunimos en el Cómic y allí empezó la historia”.

Los ensayos de la comparsa comenzaron allá por el mes de marzo de 1989 en la sala de autópsias del cementerio, para pasar más tarde a lo que hoy es el Museo del Revellín. “Allí tuvimos enganchada la luz a la iluminación de la calle”, recuerdan algunos componentes. Después, los ensayos pasaron definitivamente a la Peña Cultural Carnavalesca ‘El piropo’, de Andrés Hernández, ubicada en San Antonio (lo que más tarde fue la Casa de Andalucía). En alguna ocasión también tuvieron que ensayar en la vivienda de los padres de Dionisio, en el ‘Barrio de Las Latas’.

Los ensayos comenzaron tan pronto que al llegar Semana Santa, la comparsa tenía ‘metido’ el pasodoble piloto. Tras el tiempo de Pasión, se retomaron los ensayos y antes de las vacaciones estivales, el pasodoble estaba ya montado y afinado, además del cuplé y el estribillo, mientras que a la vuelta se ‘metieron’ más pasodobles, más cuplés, la presentación y el popurrí. “En noviembre ya teníamos casi el 90 por ciento del repertorio montado. Y en enero ya estábamos listos. De hecho ya se nos hacía tedioso, monótono, aburrido… Era un bucle”, apunta Compaz.

Durante esos meses de ensayo en los que en ocasiones cantaron con velas y bombona de gas, hubo numerosas anécdotas que han quedado para el recuerdo, la mayoría de ellas, buenas, aunque también hay alguna no tan agradable. La más negativa: que la comparsa estuvo a punto de romperse a menos de un mes de Carnaval.

Pero las buenas y curiosas fueron mayoría. Como los ensayos de los viernes, a los que acudían muchos allegados. “Creamos un baile en Fin de Año y conseguimos formar una familia”, añade.

Otra de las anécdotas cuenta que un día no conseguían afinar las guitarras, hasta que Andrés Hernández creyó haber detectado el motivo y se lo dijo a ‘Tita Araceli’, madre de ‘Piru’, que lo trasladó al grupo. “Yo me quedé helado, flipado… No había manera de afinar las guitarras hasta que ‘Tita Araceli’ preguntó si alguna tenía el periodo. Las que lo tenían salieron y las tres guitarras se afinaron perfectamente. Tal cual te lo estoy diciendo”, asegura. También quedaron en el paladar –e inmortalizadas en el recuerdo– de los componentes aquellas tortillas de patatas de ‘Tita Araceli’.

‘Recuerdos de papel’ dio para mucho, incluso para grabar la cabecera de un programa de ‘TeleCeuta’. Para la ocasión, ensayaron la rumba de Antonio Martín con otra letra dedicada este medio de comunicación.

‘Recuerdos de papel’ simbolizaba con su tipo y puesta en escena una de las muchas fotografías antiguas de Ceuta, concretamente una donde se contempla el muelle del puerto con un fondo de casitas bajas, “tan encaladas que parece como si las olas del mar cercano quisiesen acariciarlas”, reflejaba la agrupación en su libreto.

En este explicaba que para entenderlo había que situarse entre los años 1920 y 1935, época en la que comenzaron importantes obras de ampliación de los muelles y la construcción de otros, “para lo cual se necesitaba de un buen contingente de obreros, estos llegan de todos los rincones de España, pero en su mayoría proceden de Cádiz y Málaga en busca de la aventura y fortuna”.

“La riqueza pesquera del litoral caballa y su gran flotilla pesquera hacen que las subastas de pescados y mariscos alcancen grandes índices de ventas, predominando el pescado azul de la bahía (caballas, sardinas, jureles y boquerones, entre otros) y su puerto se convierte en arribo asiduo de barcos que abastecen a Ceuta y se proveen asimismo de víveres y mercancías como también de las pilas de carbón, principal energía para la propulsión de máquinas de vapor que empiezan a sustituir con rapidez al viento y a las antiquísimas velas”, recoge el libreto. “Como consecuencias del esplendor que empieza a alcanzar el puerto de Ceuta –continúa–, la principal empresa y medio de sustento de sus habitantes, se le empieza a conocer a nuestra ciudad como ‘América chica’. El 90 por ciento de su población trabaja en los muelles o embarcados en los pesqueros, por lo que se puede decir que Ceuta vivía de cara al mar por todos sus costados, y en torno al puerto”.

Con esta introducción en el libreto, la comparsa quería dar a conocer parte de la reciente historia de una ciudad “marinera por excelencia”.

Para dar vida aquellos personajes, los miembros de la comparsa tuvieron que buscar ropa antigua y tratarlas. Algunos de ellos la tenían en casa o se la pidieron a sus padres; otros, acudieron a la ‘burraquía’ (una nave donde vendían ropa de segunda mano) que se ubicaba en la cuesta Parisiana, a buscar sus prendas, como pantalones, camisas y chaquetas. «La ropa estaba allí por fardos. Los abríamos y desprendía una peste… Tuvimos que lavar la ropa 18 veces. Era ropa de saldo y creo que se compraba por kilos», recuerda Compaz. Los complementos, como gorras, botas o alguna mochila, se adquirieron en otro lugar o se hicieron para la ocasión.

El ensayo general se celebró en la Peña Cultural Carnavalesca ‘El piropo’, un local que estuvo “a reventar”, tal y como recuerda ‘Piru’. “No cabían más personas y las sensaciones fueron estupendas”, apostilla.

En este ensayo general se confirmó lo que ya se veía en los ensayos: una comparsa muy bien trabajada que no dejaba a nadie indiferente, y preparó al grupo aún más para el concurso.

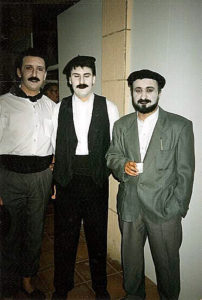

El día del estreno en el COAC quedaron temprano en un salón de belleza que estaba situado en la céntrica calle Echegaray. “Las caritas que llevábamos daban miedo, todos de blanco con ojeras para recrear los personajes de las fotos antiguas. Conforme salíamos de la maquilladora para dirigirnos al teatro, la gente se nos quedaba mirando. Éramos los primeros The Walking Dead que veía el personal”, bromea ‘Piru’.

Y llegó el momento más esperado: el concurso. En la presentación, Francisco Sánchez Montoya, que junto a Juan Bravo hizo posible la recreación de la fotografía de la que ‘salían’ los personajes, vestido de fotógrafo de la época comenzó a repartir desde el escenario pequeñas estampas con una foto de la comparsa en formación y el forillo de fondo –tal y como la veía el público en ese momento en escena–, y por detrás, la siguiente estrofa de la presentación: “Mira chiquilla esta foto / guárdatela en la cartera / lleva un trocito de Historia / de mi Ceuta marinera, / pregona a los cuatro vientos / presume de su grandeza / éramos gente sencilla / de los pies a la cabeza, / del pasado rescatado / pa alegrarte a ti la fiesta…” (sic).

Aquella estampa se hizo posible gracias a las gestiones del padre de Alejandro García con Deportes Sunder, empresa que se encargó de imprimirlas. Para hacer esta foto, la comparsa tuvo que trasladarse al Puerto. «Allí nos quedamos en pelotas, nos disfrazamos y nos hicimos la foto», cuenta Compaz entre risas.

Aunque la comparsa estaba muy trabajaba, los nervios no faltaron a la cita. “Estábamos todos inmóviles esperando a que las guitarras empezaran el punteo. Creo que el blanco de las caras ya no era el maquillaje, era el ‘caguti’ que teníamos, y la gente esperando a que empezáramos a cantar”, comenta ‘Piru’. En el momento en que la presentación llegaba a su mitad, los personajes cobraban vida y se fueron hacia el borde del escenario. En ese instante, el público empezó a aplaudir y no paró hasta el final del popurrí, llevando en volandas a la comparsa.

“Esa sensación es lo mejor que puede sentir un carnavalero. Creo que todo el que se sube al escenario debería sentirlo en algún momento de su vida. En mi caso, lo he vivido dos años, tanto a nivel de ensayos como a nivel de concurso y, cómo no, de calle: ese año de ‘Recuerdos de papel’ y el último año, con ‘El Valle de los Caídos’.

Aquel año se celebraron semifinales debido al importante número de agrupaciones. Como era lógico, ‘Recuerdos de papel’ alcanzó la final, para ganarla. Una final que comenzó a las diez de la noche y cuyo fallo se dio cerca de las siete de la mañana. La comparsa consiguió numerosos premios (popurrí, autor, pasodoble…), además del primero, lo que ya hizo enloquecer al grupo. “Yo estaba histérico, al igual que todo el grupo. Cuando te lo llevas todo, yo no sabía si saltar, si tirarme de los pelos… Todo el mundo, loco”, recuerda Compaz.

El carnavalero e historiador Francisco Sánchez Montoya fue, desde el principio, una de las claves de este proyecto, una idea que giraba en torno a una estampa portuaria.

El ‘fichaje’ de Sánchez Montoya se produjo cuando Manolo Creo, Emilio Salvador Abad y Jerónimo Romero fueron a verle a su lugar de trabajo. Allí le contaron su idea y le preguntaron cómo se podría llevar al escenario con una fotografía como atrezzo de fondo –en aquel momento Sánchez Montoya dedicaba su labor como historiador a la fotografía–. “Hay que ponerse en la mentalidad de aquella época, 1.990, cuando no existían ni Internet ni los móviles. Entonces les dije que podríamos hacer una foto antigua del muelle de pescadores que midiera lo que ocupa la comparsa y se ponía detrás. Les pareció muy bien la idea que les di”, explica el historiador. Con la luz verde dada por los miembros de la comparsa, buscó una foto antigua de lo que era el foso seco del Puente de la Almina, que también dejaba ver un poco los Jardines de San Sebastián. Esta foto la encargó a una empresa en Madrid, y con unas medidas de 6 metros de largo y 3 de alto, se la enviaron en un rollo. Entonces surgía la pregunta de cómo iban a subir dicha imagen al escenario, llegando a la conclusión de que tenían que cortarla en varias láminas. Sánchez Montoya tenía mucha amistad con Juan Bravo que, como él, era miembro del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), además de un excelente carpintero. Entonces la cortaron, la montaron en varios tableros, les pusieron unas patas y el atrezzo estaba listo para el día del concurso.

A Sánchez Montoya también se le ocurrió que como al principio de la presentación los componentes partían desde la foto, se podía poner siluetas en blanco para hacerlo más real y parecer que efectivamente salían de la foto, algo que también se llevó a cabo. Finalmente propuso salir con una cámara antigua de fotografía –dicho artilugio fue fabricado por el propio Sánchez Montoya y en su interior llevaba una cámara de verdad– y simular que tomaba la foto, lo que también les pareció bien. Esta cámara debía tener incluso el efecto del flash con humo de las máquinas más primitivas, lo que se consiguió a través de un condimento en dos botellitas que le preparó el profesor Joaquín Ruiz Peláez, que daba clases en el Instituto Abyla. Al mezclarse las dos botellitas, salía el humo, tal y como se pudo ver en la actuación, cuando la comparsa decía en la presentación “mira, chiquilla, esta foto…”. Tras esta intervención, Sánchez Montoya quedaba a un lado del escenario acompañando a la comparsa.

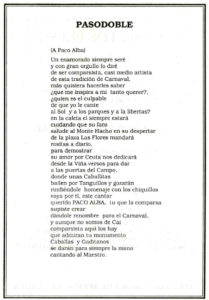

El libreto de ‘Recuerdos de papel’ guarda algún que otro tesoro, como un pasodoble a Paco Alba que el grupo no llegó a montar. Se trata de una letra de Alejandro García que cuenta que el ilustre autor gaditano fue el «culpable» de su amor por el Carnaval y acaba diciendo que caballas y gaditanos «se darán siempre la mano cantando al Maestro».

Otra de las inolvidables coplas es el estribillo: «Sardinitas, boquerones, jurelitos y caballas / yo te ofrezco a ti, paisana, delicias del mar / y si te parece poco, yo te voy a regalar / por un beso de tu boca un piropo en Carnaval».

Como curiosidad, en la portada del libreto no aparece el nombre de Jerónimo Romero como responsable, ya que además de Alejandro García, que sí fue el autor de la letra, en la música solo aparece Manolo Creo, que hizo la música junto a Romero, y en la dirección, la agrupación, siendo Romero quien ser encargó de dirigir el grupo. Según los componentes entrevistados, no tenía especial interés en aparecer, solo en trabajar por la comparsa.

Los componentes de ‘Recuerdos de papel’ consideran que aquel año fue inolvidable. No solo por los éxitos conseguidos en lo que a premios se refiere, sino también por las vivencias. El ‘pelotazo’ de la comparsa fue tal que los componentes no pararon de firmar autógrafos durante todo el Carnaval. «En mi vida había firmado autógrafos, y me veían por la calle y me daban un libreto para que lo firmara», comenta Compaz.

Javier Álvarez, ‘Piru’, cuenta que hubo dos motivos “esenciales” por los que, para él, fue uno de sus mejores años de Carnaval. Uno de ellos fue por lo vivido con los compañeros. “Era mi segundo año y desde el primer momento fue especial por la calidad humana que se respiraba, con Jerónimo, Quino, Manolo Creo, Mur, Compaz, Fernando y, cómo no, mi primer año con mi primo Ángel”. El otro motivo, y este más personal, fue que conoció a su pareja, María de la Esperanza de la Macarena Moreno Guillén. “Con ella comparto mi vida y el amor por los carnavales que nos unió”, añade.

Otro de los veteranos carnavaleros que ha recordado en estos días a ‘Recuerdos de Papel’ es Fernando Sanz. “Teníamos a gente muy válida, como Jerónimo, Creo, Dioni, ‘Piru’, Emlio, Luis Moreno y muchos más, y fue cuando desbancamos a ‘Chiki’ y a Peña. Fue un pelotazo en su tiempo. No me acuerdo de todos pero no me puedo olvidar del Rey Quino Cabrera”, indica Sanz, quien añade que, para él, esta comparsa fue uno de sus grandes premios y uno de sus mejores años en sus comienzos.

Para su compañero en la percusión, el caja Juanjo Gómez Mancilla, esta comparsa supuso un cambio no solo para la idea que tenían de la comparsa en Ceuta, «también lo fue para la mentalidad del carnavalero… Jamás se había ensayado aquí una Semana Santa antes. En diciembre estaba el repertorio totalmente montado», recuerda. «La semana de Carnaval fue increíble, hubo un par de días en los que cantamos en cuatro sitios y se nos esperaba en todos», añade.

Por su parte, Manolo Creo considera que ‘Recuerdos de papel’ fue “la frontera de un antes y un después en la modalidad de comparsa en Ceuta. No ha sido de las mejores pero sí fue la precursora aquí, en Ceuta, de lo que era, es y representa la comparsa gaditana. Jerónimo sabía lo que quería y nos dio un cambio en las formas de interpretar, de ensayar de lo que era la comparsa gaditana. Pendiente de cada detalle. Un crack».

Otra de las anécdotas que han pasado a la historia tuvo que ver con la púa que utilizaba Creo para puntear. En los primeros días de ensayos, estando en casa de Dioni, Romero le vio puntear y le preguntó con qué lo estaba haciendo. Le mostró la púa y se la tiró, pidiéndole que comprara una grande de bajo para que se escuchara mejor. Se trata de una púa roja que aún conserva Creo y que tiene la punta negra de tanto ser usada. También le pidió que las cuerdas de guitarra fueran las que usan los flamencos, material que se lo traían de Cádiz.

Para Compaz, esta agrupación también supuso «un antes y un después» tanto para su carrera como para el Carnaval de Ceuta. Compaz venía de dos años en chirigotas y en el cambio de modalidad tuvo la suerte de formar parte de una comparsa que se convirtió en inmortal. «Significó lo más grande que ha pasado por mí, sin menospreciar a nada ni a nadie, porque estoy orgulloso de todas y cada una de las agrupaciones en las que he salido cantando», deja claro Compaz, para añadir que ha salido con muchos autores y agrupaciones pero ese 1990 fue especial: «Cada uno tiene su forma de dirigir, escribir y hacer música, pero aquí hay que quitarse el sombrero». Asegura Compaz que «la misma sorpresa» de aquel año también se la llevó cuando conoció a Paquito Sánchez, «que sin ser gaditano, lo hace igual que el gaditano».

«Que te enseñe un gaditano y te diga cómo tienes que cantar… Era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer y sonaba mejor. Fui componente de una de las comparsas que marcó la diferencia. Después, gracias a esa comparsa encauzamos el Carnaval que hoy tenemos, gracias a dios», comenta Compaz, quien añade que esta comparsa «aportó lo que necesitaba el Carnaval ceutí en aquel momento de gloria que tenía, que ya quisiéramos hoy tener tantas agrupaciones como teníamos en aquella época. Sabíamos lo que queríamos pero no encontrábamos la forma de llegar a ese sitio, y tuvo que llegar un gaditano, el señor Jerónimo Romero, y marcarnos las pautas. Marcó el punto de inflexión en el Carnaval caballa y los cánones para hoy poder pelear en Cádiz, como lo hicieron ‘El tren de la vida’, ‘Los del Ferry’ o, por supuesto, las del Mixto que pasaron a semifinales. Puso los puntos sobre las íes y nos enseñó cómo había que hacer el Carnaval». Asegura que siguió esta senda «con ‘Noches de Grecia’, ‘La marinera’, ‘Con media risa’, y todas las que hizo». No obstante, también quiere destacar la labor de directores y autores como ‘Paíto’, ‘Chiki’ o Andrés Peña, entre otros.

«Fue el faro cuya luz era donde teníamos que llegar (…) Llegamos a donde se quiso llegar, se hizo lo que se quiso hacer, se cantó lo que se quiso cantar y nos enseñó lo que era un ensayo», concluye.

Pero todo lo que empieza, termina. Después de aquel maravilloso año, el grupo se partió y tras un año de parón, Jerónimo Romero y Alejandro García continuaron con ‘Noches de Grecia’. Pero esto da para otra historia

19·04·22 | 00:51

https://www.youtube.com/watch?v=mgQ1wK89O1Y&list=PLil8iaosRlqssUcHGC3HbadRHoMzsQlAE&index=1

Una nueva serie, Fath al Andalous (La conquista de Al Andalus), ha sido acusada desde su estreno en la televisión de distorsionar la historia y poner en duda el origen marroquí de Ceuta, hasta el punto de que el Tribunal de Primera Instancia de Rabat estudia una denuncia para que se cancele.

La serie, que consta de 30 episodios, ha causado la indignación de muchos marroquíes al poner de relieve la conquista árabe de la Península Ibérica durante la época del Califato Omeya en el Siglo VIII, sin contar la aportación de los amazigh (bereberes) en estos acontecimientos históricos.

Esta ficción histórica gira en torno a la personalidad de Tariq Ibn Ziyad, el jefe militar que inició la expedición musulmana a Al Andalus en la primavera del año 711, y el hombre que se enfrentó con el rey Rodrigo y acabó entonces con el reino visigodo en la Península.

Fath al Andalous se emite en varios canales del Golfo Pérsico, y en Marruecos en la primera cadena pública Al Oula de la Sociedad Nacional de Radio Televisión (SNRT) todos los días a las 18.00 horas, una hora antes del Iftar (la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el mes islámico del Ramadán), cuando suele haber una gran audiencia.

"Esta serie contiene informaciones falsas que distorsionan verdades históricas, lo cual va a perturbar los conocimientos de muchos marroquíes que van a considerarla como una referencia histórica. La historia fue contada desde la perspectiva de Oriente Medio", lamenta el activista bereber Rachid Bouhaddouz.

Bouhaddouz ha presentado una denuncia contra la Sociedad Nacional de Radio Televisión ante el Tribunal de Primera Instancia en la que reclama la suspensión inmediata de la serie. La primera audiencia se celebró el miércoles 13 de abril y fue pospuesta al 20 de este mismo mes para permitir al canal marroquí preparar su defensa.

"Yulyan Ghomari fue un mauro (bereber) marroquí de religión cristiana que gobernaba entonces en Ceuta, y no un godo español tal y como aparece en la serie histórica", explica Rachid Bouhaddouz quien añade que los archivos históricos españoles así lo demuestran.

La polémica sobre la serie ha llegado también al Parlamento marroquí donde el partido Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) ha lamentado que la historia no fuera contada por los marroquíes. Al mismo tiempo el partido ha pedido aclaraciones al ministro de Cultura sobre una serie que ha sido comprada con fondos públicos aunque descuida "el patrimonio histórico" del país.

Fath al Andalous está escrita por un grupo de guionistas sirios, rodada entre Líbano y Turquía, y producida y dirigida por el director kuwaití Mohamed Sami Alenezi.

El personaje principal de la serie, Tariq Ibn Ziyad, está encarnado por el actor sirio Souhail Jebai, y don Julián por el actor palestino Mahmoud Khalili.

Una de las principales críticas dirigidas a la telenovela es el hecho de que haya pasado por alto la contribución de los bereberes, que fueron la punta de lanza que facilitó la llegada de los árabes a Hispaniya, mientras da todo el protagonismo a los árabes.

Los internautas y activistas marroquíes han lanzado hashtags contra la serie en los que critican que la telenovela presenta una imagen humillante de los marroquíes de entonces al mostrarlos como "esclavos y seguidores" de los árabes que no "tenían voluntad propia".

Al mismo tiempo critican que no se haya mencionado el origen bereber de Tariq Ibn Ziyad, considerado en Marruecos como símbolo histórico incontestable que ha marcado la historia del país durante siglos.

"Ibn Ziyad fue un gobernador bereber independiente de la tutela del gobernador del Califato Omeyya, Musa Ibn Nusair", denuncia el activista Bouhaddouz, quien añade que la telenovela trata de "diabolizar a los marroquíes y a los españoles" y mostrar a los árabes como "los buenos".

El origen de Tariq Ibn Ziyad en Fath al Andalous también ha causado polémica en Argelia, país que tiene rotas sus relaciones diplomáticas con Marruecos y que también reclama la paternidad de este jefe militar. Un grupo de activistas y escritores argelinos ha denunciado que la telenovela presenta a este caudillo como procedente de una zona del actual Marruecos.

ha sido comprada con fondos públicos aunque descuida "el patrimonio histórico" del país.

Fath al Andalous está escrita por un grupo de guionistas sirios, rodada entre Líbano y Turquía, y producida y dirigida por el director kuwaití Mohamed Sami Alenezi.

El personaje principal de la serie, Tariq Ibn Ziyad, está encarnado por el actor sirio Souhail Jebai, y don Julián por el actor palestino Mahmoud Khalili.

Una de las principales críticas dirigidas a la telenovela es el hecho de que haya pasado por alto la contribución de los bereberes, que fueron la punta de lanza que facilitó la llegada de los árabes a Hispaniya, mientras da todo el protagonismo a los árabes.

Los internautas y activistas marroquíes han lanzado hashtags contra la serie en los que critican que la telenovela presenta una imagen humillante de los marroquíes de entonces al mostrarlos como "esclavos y seguidores" de los árabes que no "tenían voluntad propia".

Al mismo tiempo critican que no se haya mencionado el origen bereber de Tariq Ibn Ziyad, considerado en Marruecos como símbolo histórico incontestable que ha marcado la historia del país durante siglos.

"Ibn Ziyad fue un gobernador bereber independiente de la tutela del gobernador del Califato Omeyya, Musa Ibn Nusair", denuncia el activista Bouhaddouz, quien añade que la telenovela trata de "diabolizar a los marroquíes y a los españoles" y mostrar a los árabes como "los buenos".

El origen de Tariq Ibn Ziyad en Fath al Andalous también ha causado polémica en Argelia, país que tiene rotas sus relaciones diplomáticas con Marruecos y que también reclama la paternidad de este jefe militar. Un grupo de activistas y escritores argelinos ha denunciado que la telenovela presenta a este caudillo como procedente de una zona del actual Marruecos.